“谭家屋里规矩蛮多,吃饭的时候,小老婆是不能坐席的,在边上站着吃。”

茶陵县档案史志局副主任尹烈承在口述对谭钟麟一家生活的回忆时,曾经这样说道。

而谭家这位只能在饭桌边站着吃饭的“小老婆”,正是民国官场“不倒翁”谭延闿的母亲李氏。

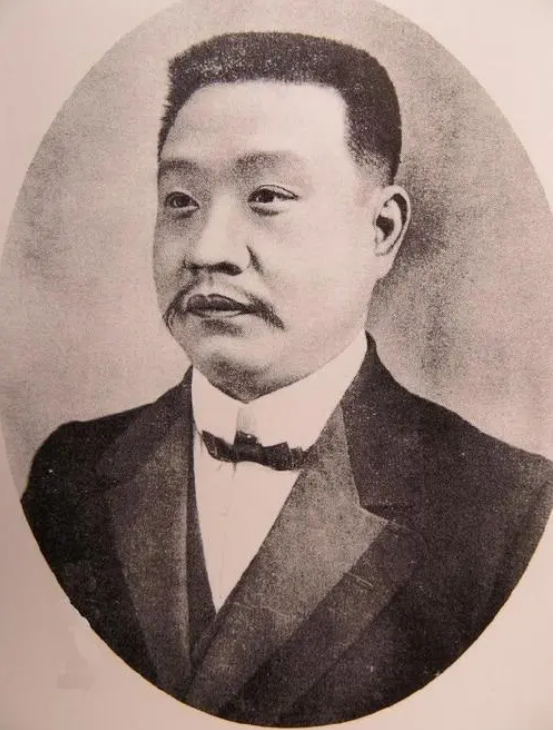

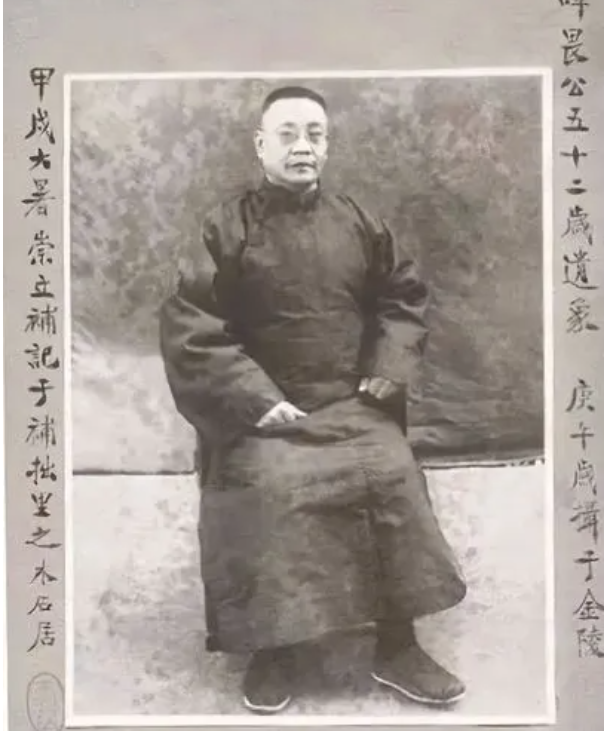

谭延闿的父亲谭钟麟是晚清的显贵,曾先后担任浙江巡抚以及闽浙总督,妻妾多人,有颜夫人、李夫人等四位侧室,家里的规矩自然多些。

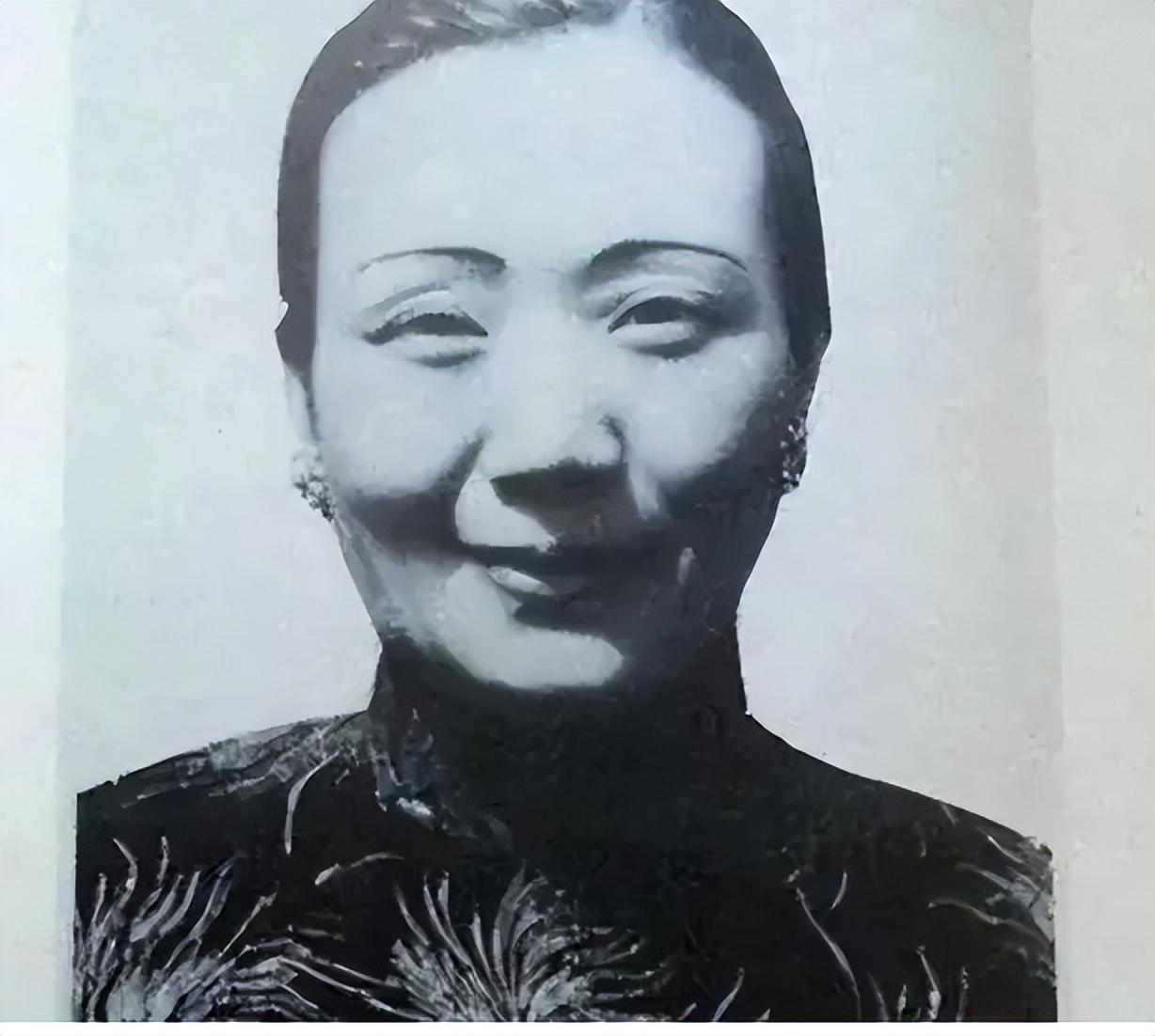

湘人家风严谨,讲尊卑、论上下,谭钟麟性格又严厉,而谭延闿的生母李氏曾经是通房丫头出身,这个身份,让她在谭家吃尽了苦,整整24年间,每当丈夫和正房太太吃饭时,她都得在旁边站着伺候着。

李夫人是河北省宛平县人,早年父母双亡,和其弟弟相依为命,后来辗转被卖入谭家为丫鬟。

1871年,谭钟麟奉命赴任陕西布政使,原配陈夫人患病不能随任,因为李氏青春貌美、温柔贤惠,便将其纳为妾。

嫁给谭钟麟多年后,李夫人终于有了身孕,因为丫鬟的出身,她深知这其中的辛酸滋味,在谭家没少受人白眼,她日夜盼着能生下男丁,改变自己的命运。

1880年1月25日,李夫人终于如愿生下一个男孩,这个孩子正是谭延闿。那年谭钟麟58岁,可谓是老年得子,自然满心欢喜。

谭延闿出生以后,李夫人终于不用再干那些下人的粗活了,说话也不再是以往那般小心翼翼了。

只是,因为李夫人是丫鬟出身,因此,一直没有取得和家人同桌而食的权利,每当全家用餐的时候,李夫人只能站在桌子旁边,为他人添菜添饭,直到大家吃好,她才到侧室同下人们一起用餐。

后来,李夫人虽再度生育了两个儿子,即恩闿和泽闿,可在谭家的地位依然没有提升,因为出身寒微,丈夫对她的态度总是不冷不热,而下人们有时还经常欺负她。

而她的儿子在谭家也并没有受到下人们的尊重,谭延闿在很小的时候,就常听人喊他“小老三”,他非常迷惑不解,于是带着这个问题去问自己的母亲:“母亲,为什么别人喊我小老三,多难听啊!别人为何喊大娘所生的哥哥为少爷呢?”

李夫人听完,不禁噙着泪花说道:“我是你父亲的小老婆,所以外人把你们兄弟称作“小老三”“小老五”这是说你们是小老婆生的意思,你们兄弟要好好读书,将来做个大人物,给为娘争口气,那我在谭家虽然吃苦也感到安慰了。”

虽然李夫人为人贤淑,不争不抢,可她明白,生儿子多了并不能改变自己的命运,真正要“母凭子贵”,非得自己的儿子有出息。

之后的李夫人将更多的精力放在了教育儿子身上。

而谭延闿也异常懂事,他自小便对母亲的悲惨境遇看在眼里,别人不尊重他的母亲,他偏爱尊重,他经常和母亲一起吃饭,十分同情母亲的遭遇,痛在心中,常常在内心发誓要出人头地,为母亲争光。

谭延闿知道,要让母亲真正翻身,需要自己争气,所以,为了母亲,一直刻苦读书,只为博得功名。

谭延闿自从14岁考中秀才以后,内心丝毫没有松懈,继续沿着科举入仕的道路发奋读书,因为,他深知,只有走科举的道路,通过科场的拼杀,考取功名,才能获得社会的尊重,获得走入官场的敲门砖,更能让母亲扬眉吐气。

1902年,谭延闿参加了庚子辛丑恩正并科本省乡试,高中第99名举人。

1904年,清政府在经过义和团起义和八国联军入侵的双重打击下,决定举行甲辰科会试,因为北京的贡院在战争中损毁严重,来不及大规模的重修,因此这次会试只好放在开封举行。

谭延闿前往开封参加考试,考完试后,谭延闿的会试答卷令考官们十分满意,字字珠玑,纵古论今,条分缕析,令人耳目一新。

皇榜发布后,谭延闿高中第一名贡士,也就是我们常说的会元,弥补了湖南200多年来没有会元的遗憾。

其实,谭延闿本可以连捷状元,他不仅文章写得好,而且书法也是数一数二的人物,但由于他姓谭,又是湖南人,这让慈禧太后想到了“戊戌六君子”之一的谭嗣同。

这难免让慈禧太后不痛快,于是在会试以后的殿试,慈禧太后就把状元之位给了刘春霖,希望有一个好兆头,而谭延闿则成了二甲进士,遂为翰林院庶吉士,实现了读书人的最高理想。

谭延闿成为会元后,名声大震,消息传出,当时,谭家一家老小正在吃饭,李氏二十四年如一日地站在饭桌前边伺候。

消息传来后,谭延闿的父亲对李氏刮目相看,立马让人加了一把椅子,对站在一旁的李夫人说道:“你以后都坐下跟我们一起在正厅用膳吧!”

显然,这是“母以子贵”,谭钟麟才放宽了宗法仪范的尺度。

李夫人听了这话,一时间竟感动得流出了热泪,在谭家多年所吃的苦,终于是熬出了头,如今儿子争气,她倍感欣慰,那一顿饭,饭菜里交杂着她的眼泪。

谭延闿再回到家,见到母亲已经在正厅坐着吃饭后高兴不已,在他看来,多年的寒窗苦读,只为了让母亲能在谭家挺直腰板,如今,他做到了。

谭延闿的母亲虽然读书不多,但却是一个心胸豁达、眼光远大的女人,她曾反复告诫谭延闿,不要徒求虚名,也不要一心为了求官,应重在做一个有用的人。

谭延闿身在京城,心却在家乡,虽然获得了进入仕途的敲门砖,但他并无春风得意的人生快感。

谭延闿刚刚被点翰林的第二年,父亲谭钟麟便病死了,母亲李夫人也已经步入老年,盼儿心切,谭延闿每次想到这里,都想尽快回到母亲身边尽孝。

因此,当父亲病亡后,谭延闿便报了丁忧,回乡为父守孝,匆匆打点行装,告假南归。

谭延闿回到湖南,办理完父亲的丧事,就以“丁忧守制”的名义,留在了长沙。

他从此不再在清廷做官,而走进了清末保路、立宪运动的行列,而且将精力投入了湖南的新式教育事业之中。

谭延闿对母亲极为孝顺,想方设法提高母亲的地位和威望,在资助长沙明德学校的时候,谭延闿就自称奉母亲太夫人之命而为。

谭延闿后来督湘,也是号称“奉母命出而维持秩序”,“以免地方糜烂”。

想必,谭延闿这是真正的孝顺,因为当时的母亲吃穿不愁,缺的是长久以来丢失的自尊心以及儿子能为自己带来的荣耀。

1895年3月,谭延闿和妻子方榕卿在南昌结婚,结婚后,谭延闿为了更好地照顾母亲,特别将妻子方榕卿留在家里照顾老母亲。

28岁时,谭延闿就被推荐为湖南省谘议局议长,31岁时就当上了湖南省都督。

进入民国后,谭延闿曾多次嘱咐妻子,侍奉母亲大人,让母亲在上海养老,虽然此时的谭延闿高官在身,政事繁累,仍然经常写信给母亲问安。

1916年,李夫人在上海病逝,当时谭延闿刚获得第二次湖南任湘督这一职位的机会,如果离开,湘督的宝座有得而复失的可能,但他闻讯后,当即赶往上海寓所奔丧。

第二年,谭延闿扶灵迎葬长沙,暂停灵柩于荷花池。

母亲的仙逝已经让谭延闿痛不欲生,可族中规则更是让谭延闿想一头撞在祠堂的正门上。

谭宅位于谭姓族祠的后院,灵柩出殡的时候必须经过族祠的正门,可按照族规,妾以后不能从族祠大门出殡。

此时,谭延闿已有功名,又是李夫人的大儿子,因此当李夫人正式下葬那天,谭延闿一再坚持要求让母亲的灵柩从族祠的正门出。

可在族规眼中,后天的富贵,不如名分纯正,既然是小老婆,灵柩只能从祠堂的小门抬出去。

族人异口同声地对谭延闿说:“你母亲只是一个通房丫头出身的妾室,绝对不能从大门出殡。”

可谭延闿并不理会,他让杠夫抬着棺材朝大门走去,可族人们立马挡住了去路,他们纷纷嚷嚷道:“一个妾室,想走正门出,哪有这样的道理!”

功名在身,湖南督军,换不来母亲一个正门的待遇,谭延闿见族人们三番两次为难自己,火冒三丈,他索性仰卧在了母亲的棺材盖上,命杠夫起灵,并大声喊道:“我谭延闿已死,抬我出殡!”

族人们见此情景,顿时面面相觑,鸦雀无声,当时的谭延闿是有权势的,得罪不了,只能让出一条路来,让杠夫抬棺材从族祠大门出殡。

就这样,谭延闿躺在母亲的棺材板上,让死后的母亲得以在正门出殡,维持了最后的体面。

绝不纳妾!就在此时此刻,谭延闿绝了纳妾的念头,自己母亲受过的苦,他不忍心让任何一个女人再受一道。

谭延闿和结发妻子方夫人感情真挚,两人生育子女6人,方夫人在世时,谭延闿不纳妾,更不寻花问柳。

当方夫人38岁去世后,谭延闿年仅40岁,正逢壮年,但他一直谨守妻子临终时“望他不要再娶,把几个孩子好好养大”的遗言,既不续弦,也不寻花问柳。

他拒绝了无数媒人,这些被拒绝的媒人中,包括孙中山。

谭延闿在广州陆海军大元帅府担任要职期间,孙中山曾亲自做媒,想将宋美龄许配给他,宋家也很满意这门婚事。

可这却被谭延闿拒绝,他以对已故夫人感情专一,不再有续弦的打算为理由,婉拒了孙中山先生的好意。

为了不伤害宋美龄自尊,他干脆提着厚礼到宋家,一进门就给宋老太太磕了三个响头,拜宋美龄的母亲为干娘,这样一来,谭延闿便和宋美龄成了兄妹,孙中山也就无话可说了,后来,还做了蒋介石和宋美龄的证婚人。

谭延闿此后鳏居十几年,一直到1930年9月因脑溢血病逝于南京,终年51岁,他不纳妾,更不涉足秦楼楚馆,当了男人守节的模范。

纵观谭延闿的一生,真的算是为母亲脸面上“争光了”了,谭延闿通权达变,善测政治风向,从三次督湘,到担任国民政府主席,出任第一任行政院长,构成了他整个民国时期名位鼎隆的煊赫篇章,从而成为动荡时局中位高权重、为数稀少的政坛不倒翁。

有人称谭延闿为“民国完人”,也有人说他是八面玲珑的“水晶球”,可不管世人如何评说,无论官场中如何八面玲珑的谭延闿一生都在践行着对母亲的孝心和仁爱,这是毋容置疑的。

花晨月夕

花晨月夕