1889年2月1日,紫禁城里披红挂彩,热闹喧嚣,这一天是光绪皇帝大婚的日子,花轿中是从大清门迎进皇宫的隆裕皇后。

在常人眼中,这位身穿华丽的大婚礼服,风风光光被抬入皇宫的皇后是一个令无数人艳羡的存在,可对于隆裕来说,她的一生都是个悲剧,而这场悲剧,从她进入皇宫的第一天就开始了。

隆裕,有个高配版的出身,她的全名是叶赫那拉静芬,她的大姑是慈禧太后,二姑是光绪生母,父亲是慈禧的亲弟弟桂祥。

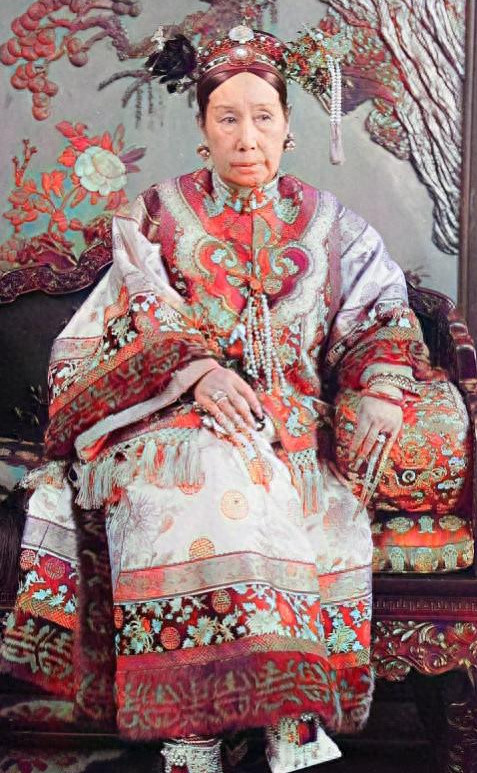

慈禧太后

虽然家世显赫,身为府里的大格格,得到了父母的宠爱,但隆裕却没有其他旗人小姐的那种傲娇,反而自小性格懦弱,对待家人也是怯怯的。

但慈禧太后却非常欣赏侄女这种懦弱和温顺的性格,早在隆裕很小的时候,慈禧就曾郑重其事地对弟弟桂祥说:“静芬不要嫁给别人,我自有安排”。

光绪十五年,在慈禧太后的操纵下,21岁的隆裕被选定为给表弟光绪当皇后,光绪皇帝比隆裕皇后小三岁,长得白净瘦长,一副书生模样,让隆裕心生爱意,和她一起进宫的还有珍妃和瑾妃。

虽然婚礼很热闹隆重,可这桩婚姻从定亲之日起光绪就不满意,结婚后,对隆裕更是百般厌弃,虽然贵为皇后,却从来没有得到过光绪一天的宠幸,没人知道,隆裕在进宫第二天,就过上了弃妇般的生活。

从现存的清宫照片里我们依然可以见到隆裕皇后的真实相貌,虽然长了个大高个,可总是驼着背,身材瘦削,肤色灰黄,面无二两肉,面颊狭长,类似长冬瓜脸,还有点龅牙,虽然看起来十分和善,但却一副无精打采的样子,长相确实称不上美丽,还有个外号叫“大木头”。

隆裕

容貌平庸使得光绪对这位表姐真的爱不起来,况且,隆裕是慈禧太后的娘家侄女,天生就被设定为监视皇帝的工具人,因此,自然被光绪所厌弃。

尽管在外人眼里,光绪皇后的桂冠令人羡慕,却无法消解隆裕内心的幽怨,长期遭受光绪的冷落,渐渐地让她的内心失去了平衡。

事实上,隆裕无比清楚姑妈慈禧太后的用意,让她进宫嫁给光绪,就是为了常伴在光绪身边,掌握光绪的一举一动和一言一行,充当姑妈最忠实可靠的耳目和密探。

可隆裕也清楚,夹在慈禧太后和光绪皇帝之间不是办法,必须做出选择,要么站在姑母这边一起对付皇帝,要么讨光绪的喜欢,成为名副其实的夫妻。

隆裕皇后也曾百般讨好过光绪,想和他做真正的夫妻,可光绪眼中只有珍妃,对珍妃百般宠爱,从不正眼瞧隆裕一眼。

利益的权衡和光绪对珍妃的宠爱,最终使隆裕皇宫站在了姑母慈禧太后的这一边。

此后的隆裕皇后和光绪皇帝虽然名为夫妻,可实际上却是形同陌路。

本来就没有感情的婚姻,又加上帝后之争上的分道扬镳,隆裕皇后注定要守一辈子的活寡了。

光绪帝画像

而隆裕皇后却是深爱光绪的,她从没有享受过一天的夫妻温情,处境尴尬,可又无能为力,也没有办法去改变这种状况,只能向慈禧太后哭诉,为此她不免嫉妒得宠的珍妃,有时甚至撺掇慈禧太后惩治珍妃。

可纵然慈禧太后是隆裕的亲姑母,隆裕每次见了慈禧也还是有老鼠遇见猫的感觉,慈禧可以帮隆裕除去情敌,却不能强迫光绪皇帝去爱她,隆裕皇后也只能持着对光绪不满和对珍妃妒恨的这种极其不平衡的心态,度日如年。

光绪皇帝最偏爱珍妃,在大多数的时间里,都宁可让珍妃陪着,自从珍妃死后,光绪皇帝孤独烦躁,对隆裕皇后更是厌烦至极。

而光绪皇帝对隆裕皇后的这种厌烦,一直到死都没有改变。

在光绪临死前,隆裕皇后曾过来请安,光绪看了一眼,立即将头转过一边,并当即说道:“皇后跪安吧”,请隆裕马上退下。

隆裕站在慈禧太后身旁

尽管光绪在临死前,对隆裕皇后丝毫没有一丝留恋,足见他对这段婚姻的不满,而隆裕皇后内心又何尝不苦呢?

相貌平庸,又夹在皇帝和太后之间,丈夫不爱,姑妈嫌弃,她守了一辈子的活寡隆裕皇后在宫里的生活更多的是无聊和无奈。

1908年11月14日,年仅38岁的光绪皇帝死于西苑瀛台涵元殿。

光绪病逝后,慈禧太后立下懿旨,立醇亲王载沣3岁的儿子溥仪为嗣皇帝,命载沣为摄政王。

光绪病逝的第二天,慈禧太后也病逝了。

光绪和慈禧太后的去世,可能对于隆裕是个解脱,因为长期压迫她的两座大山都去了,原本消瘦的隆裕反而气色好了很多。

摄政王载沣和溥仪

慈禧太后一直不大看好自己的侄女,不过,到底是自己的娘家亲侄女,慈禧太后在死前还是给自己的侄女隆裕留了一点儿权力。

“嗣后军国政事,均由摄政王裁定,遇有重大事件,必须取皇太后懿旨者,由摄政王面请施行。”

这是慈禧太后临终前的懿旨,在慈禧去世之前,虽然命载沣为摄政王,可还是提到,如果遇到大事情,还得请隆裕太后商量。

三岁的溥仪即位后,改元宣统,尊隆裕皇后为皇太后,上徽号“隆裕皇太后”。

多年媳妇熬成婆,41岁的隆裕终于成为了皇太后,她内心盘算着终于有了出头的机会,也可以效仿姑母慈禧太后的样子,把持国政。

但是,彼时的清廷早已满目疮痍,早已没有隆裕太后施展才华的机会。

1911年,隆裕太后刚刚在皇太后的位置上坐了三年,没成想,武昌起义的一声枪响,敲响了清廷的丧钟。

辛亥革命爆发,各省纷纷宣布独立,隆裕太后在混乱的政局面前已经完全慌了手脚。

在御前会议上,隆裕太后抱着6岁的小皇帝溥仪大哭道:“我恨不随先帝早死,免遭这般惨局。”

袁世凯

摄政王载沣根本不能掌控局面,无奈之下,只能重新起用袁世凯,而此举正中袁世凯下怀。

袁世凯早已对大总统之位垂涎三尺,眼下这个好机会自然不肯放过。

为了给自己争取最大的利益,袁世凯多次偷偷和革命军谈判,最终的结果很令袁世凯满意,双方谈妥,只要袁世凯能让清王室退位,大总统的位置就是他的了。

袁世凯盼星星盼月亮,等的就是这样一句话,有了对方的承诺,接下来袁世凯只需要考虑如何逼着隆裕太后接受退位就好了。

但是袁世凯想着隆裕太后和溥仪这对孤儿寡母,真是不值得动用武力,因此跑到隆裕太后面前打起了苦情牌。

袁世凯先是迫使摄政王载沣交出了权柄,然后成天在隆裕太后面前哭得涕泪横流,劝隆裕太后退位,还给她讲共和。

当袁世凯给隆裕讲共和的时候,她不明白什么是共和,只知道共和以后,大清就等于亡了,没有权力了。

隆裕不想大清亡,但她没办法。

隆裕太后本来就没有治国的才能,更没有什么主见,但是慈禧太后命归西天,一撒手把权力交给了她,她也只能硬着头皮处理国事了。

隆裕太后处理国事,常用的只有两招:一是对大臣和百姓施以恩义,二是当着大家的面痛哭流涕。

可这些都起不了什么作用。

隆裕太后和太监

而且在众多太监宫女的眼中,隆裕太后丝毫没有太后的仪度,虽然平时也会尽力表现得有威望一些,可是每天驼着背,性子柔懦,宫里没有人惧怕她。

况且在当时的清宫,隆裕太后当时真的是指望不上任何人,摄政王载沣早已辞去了监国摄政王的职位,回家养老去了,小皇帝溥仪才六岁,她唯一信任的人只有小德张。

但小德张是个贪婪的太监,只知道弄钱,平日里只会撺掇隆裕卖官、盖房子等,根本不会顾念大清的江山社稷。

当隆裕太后请教身边最信任的小德张时,殊不知小德张早已被袁世凯用重金收买,故意向隆裕太后细数袁世凯开出的退位优待条件,暗示太后应该退位。

而小德张早已给自己找好了退路,清朝灭亡后,跑得最快的就是小德张,到天津租界买地盖豪宅过上了好日子。

当时的隆裕太后本来是一心希望袁世凯能挽救大清朝的,但是袁世凯一心只想把大清这座将要倾倒的大厦彻底推倒,自己上位。

袁世凯先是敲光了隆裕太后的所有的钱,然后接着告诉隆裕太后,说革命党太厉害,还绘声绘色地给她讲了法国大革命的事,说到法国国王路易十六被押上断头台,被铡刀砍了头,一向胆小的隆裕害怕极了。

隆裕太后和宫女

隆裕太后喜欢读书,知道“不同国家的历史”,在宫中也算是有见识的人,历朝历代末代君王的悲惨结局就放在那里,她不会不知道。

况且,当时隆裕太后带着6岁的小皇上溥仪孤立无援,除了同意还能怎么办呢?

那天,袁世凯走后,隆裕太后一个人坐在大殿里哭了好久,终于决心和平退位。

在袁世凯的威逼利诱之下,1912年2月12日,在紫禁城的养心殿里,举行了清王朝的最后一次朝见仪式。

当天,紫禁城内一派萧瑟,映衬着清王朝的穷途末路,瘦弱的隆裕太后牵着小皇帝溥仪慢慢走入大殿,慢慢走向龙椅。

隆裕太后对着众大臣说:“袁世凯鞠躬尽瘁,能为皇帝争取到如此优待条件,实在不易,今天我就按照南北议和的条件,颁布诏书,实行退位。”

说到退位,隆裕太后悲从中来,声音哽咽,再也不顾自己皇太后的身份,嚎啕大哭:“列祖列宗,日后我将有何颜面见你们啊......”

在场的大臣皆掩面而泣。

当天,隆裕皇太后连发三道懿旨,并接受了《优待清室条件》,在紫禁城养心殿颁布了《退位诏书》,宣布了清宣统皇帝退位,并授权袁世凯组织临时共和政府。

隆裕太后和溥仪

这一天,隆裕太后和袁世凯相顾无言,唯有泪千行,不仅隆裕太后的眼泪像断了线的珠子一样,袁世凯也哭成了泪人,不过,明眼人一看就知道,隆裕太后是真哭,袁世凯是表演罢了。

隆裕太后的这一举动,避免了当时可能爆发大规模战争的危机,后来孙中山曾称赞隆裕太后赞成共和,交出皇权,视为“女中尧舜”。

滚滚向前的历史洪流就这样终结了大清王朝。

自此以后,紫禁城里空空荡荡,走的走,散的散,所有熟悉的面孔都不见了。

根据《优待条件》,溥仪退位以后,仍然居住在紫禁城的后半部分,当时的民国政府参考宣统三年内务府的预算,议定每年拨付400万两,作为逊清皇室经费。

虽然这个数字不及退位前皇室经费的一半,但隆裕太后还挺满意:“今日国务大臣又入对,商酌优礼皇室条件,闻太后甚为满意,亲贵亦认可。”

溥仪在《我的前半生》里曾经披露了逊位后的花销,隆裕太后每顿饭的菜肴有百样左右,连溥仪自己的也有三十多种,可见隆裕太后的生活还算非常优渥的。

可物质上的优渥,并不能疏解隆裕太后的心结,自从宣布退位后 ,隆裕太后深居宫中,终日忧郁,很少和外人接触。

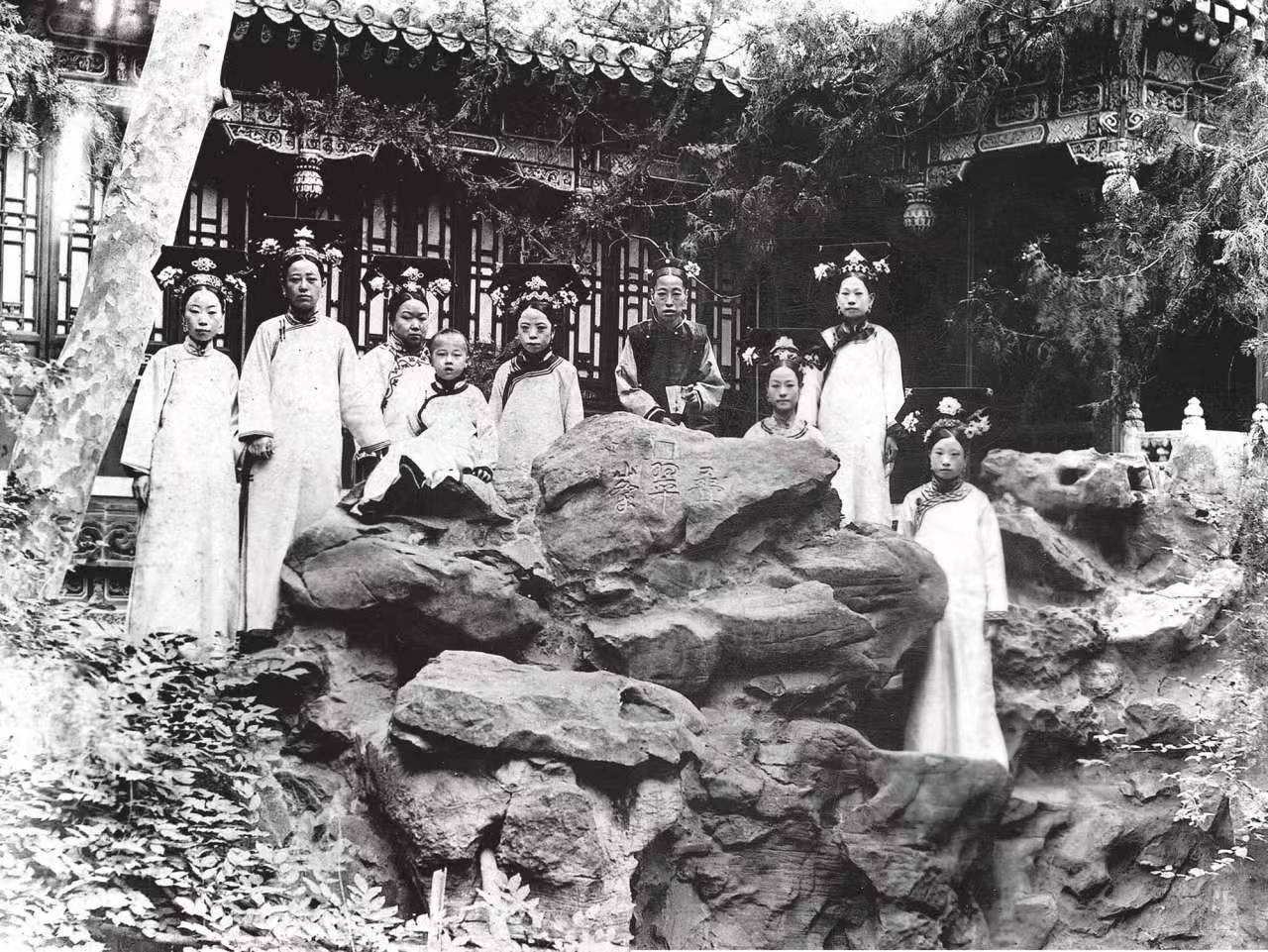

溥仪(前坐者)与隆裕(右四)等在建福宫庭院

虽然慷慨下诏逊位,但实际上隆裕太后内心仍存亡国恨,虽然隆裕的行为得到了外界众人的赞誉,但她却遭到了满族亲贵和八旗子弟的谴责和谩骂。

就连后宫中同治帝的遗孀瑾妃、瑜妃、珣妃也对她冷言冷语,当面指责是她葬送了大清王朝,还有的太监宫女私下里说她又昏庸又愚蠢。

而隆裕太后本人,更是一直认为自己愧对祖宗,自己的自责,加上别人的当面指责,隆裕太后的精神也迅速崩溃了。

自从退位后,隆裕太后时常望着宫殿发呆,她起居无常,晚上睡觉的时候时常惊醒,然后就睁眼到天亮,饮食也变得没有节制,茶水难进,常常在宫中没有目的地行走,太监们拿着吃食跟在后面,她饿了就随便吃点。

隆裕太后在很短的一段时间内,尽管每天锦衣玉食,可身体却变得更加消瘦了,走起路来,甚至让人感觉衣服在随风飘一样。

抑郁的隆裕太后也曾尝试将注意力投向逊位的宣统帝,深宫之中,百无聊赖,本来想着全心抚养六岁的溥仪,也可以让日子过得舒心些。

可当时的溥仪并不听隆裕太后的话,这让她心灰意冷,干脆决定不再亲自管教,交予其他太妃抚养。

隆裕太后

隆裕太后就这样一个人背负着对不起祖宗的悲愤,一直在忧郁悔恨中苦熬岁月。

悲剧人物注定是孤独的。

1913年正月初十,是隆裕皇太后的生日,往日她的生日是异常隆重热闹,王公大臣早就济济一堂,然而,如今因为清朝的覆灭,本应该异常隆重的生日却显得异常寒酸和冷落。

宗室王公大臣回避祝贺,前来祝寿的人更是寥寥可数,只有袁世凯特意派了梁士诒做代表前去祝贺,赠送了一尊藏佛和几幅匾额,还有一大张总统的照片,上面写着“袁世凯敬赠”。

见了梁士诒,隆裕太后触景生情,眼泪都忍不住了,而梁士诒倒是从容不迫,鞠躬三次递上了袁世凯给隆裕太后的祝寿信函,隆裕太后接过信函,看着袁世凯的相片,只觉得怨恨交集,已经哭成泪人了,梁士诒也不忍心看下去,赶紧告辞了。

隆裕太后端坐在大殿上,旁边有宫女伺候着,昔日的荣耀和浮华,只能在梦中重现,此情此景,让隆裕太后悲从中来,使得本来就虚弱的隆裕太后的身体更是雪上加霜。

常言道:“忧劳所以致疾”,从那以后隆裕太后彻底积郁成疾,经常呕吐不已,胸口和肚子也逐渐肿胀起来,经过两位御医诊治才稍微有所好转。

七天以后的正月十七,隆裕太后病逝于紫禁城的长春宫,年仅46岁,此时,距离清帝退位刚刚过去仅仅一年。

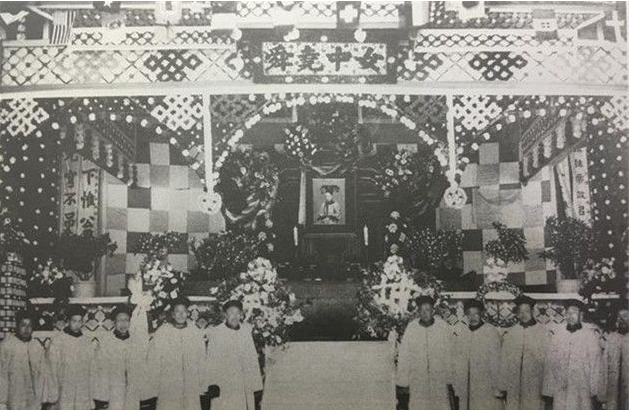

隆裕太后哀悼会

46岁正值盛年,按理说,隆裕太后生活优裕,并没有什么不治之症,那么为何在退位两年后就去世了呢?

其实,归根到底还是因为她的心病,忧郁成疾,药石无效,她就这样结束了她悲苦、孤寂的一生,也带走了她一生的无奈和酸楚。

隆裕太后死时,身边只有溥仪、溥伦、载沣以及总管内务府大臣和两三个宫女太监。

临死之前,隆裕太后要太监将溥仪抱到身边,用微弱的嗓音对周围的人说:“你们不要难为他,孤儿寡母,千古伤心,每次看着这荒凉的宫殿,都不知道以后魂归何处呀!”

隆裕太后去世后的当天午后,掌礼司太监用鹅黄吉祥轿将隆裕太后的遗体移送到了皇极殿,殓入梓宫,五年前慈禧的梓宫就曾停在这里。

民国大总统袁世凯听闻隆裕太后病逝的消息后,立即派人前往宫内帮助料理治丧事务,并为她举行了最高规格的葬礼。

袁世凯亲自在衣袖上缠了黑纱,到灵堂吊唁,拿出了赙仪3万元,并下令下半旗致哀,文武官员穿孝二十七日。

隆裕太后灵堂

其中副总统黎元洪在唁电中称赞隆裕是“德至功高,女中尧舜”,在金水桥前搭起了一座很大的牌坊。

供吊唁的灵堂设在了紫禁城最高达崇宏的昔日金銮殿太和殿内,整个灵堂庄严肃穆,灵堂上悬挂着“女中尧舜”的白色横幅,灵堂正中摆放着隆裕太后的半身遗像。

此外,殿堂内摆满了挽联、花圈,隆裕的丧礼既是按照清朝的皇太后丧礼规格,又结合了近代的新礼仪操办,这在清代皇后的丧礼中是最有特色的。

1913年3月19日,袁世凯还在太和门前的广场为隆裕太后举行了全民哀悼会,参加追悼会的人很多,有的穿着清朝的黑色袍褂,有的穿着民国的西式大礼服,人头攒动,冠盖如云,场面极其隆重。

出殡时,隆裕太后的梓宫从皇极殿启行,用的是96人大杠抬着出了紫禁城,场面非常隆重,沿途大街两旁挤满了观看的百姓。

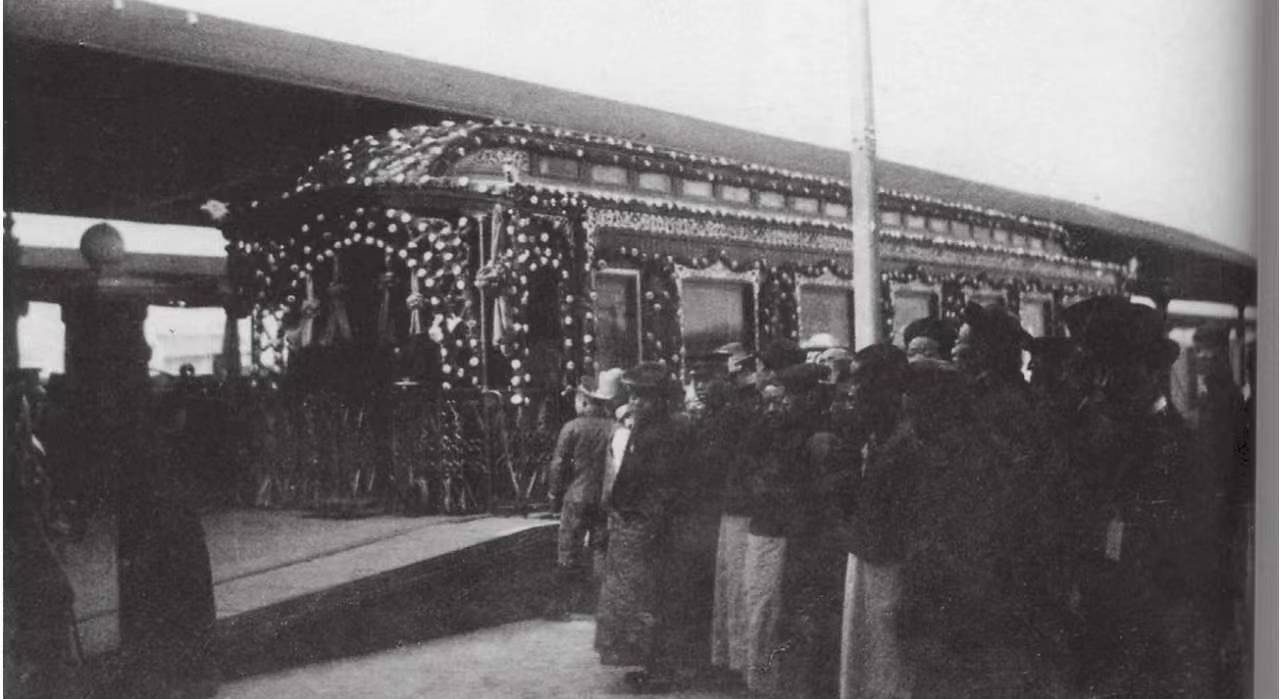

隆裕太后的梓宫被抬到正阳门西的火车站,当天就到了清西陵的梁各庄行宫,因为光绪帝的崇陵一直没有完工,所以光绪帝的梓宫已经在这里停放五年了。

1913年12月13日,隆裕太后的梓宫随着光绪帝的梓宫按照旧制一起被葬入了崇陵地宫,这对生前如同陌生人的夫妻,百年后终究是归葬在了一起。

隆裕棺椁被送上火车

末代太后隆裕的葬礼倍极哀荣,外界更是盛赞隆裕太后的逊位之德,但她的一生注定是悲剧性的,对于一个生不逢时的孤寡女人来说,最终只能带着自责和愧疚而死,毕竟,谁也不能阻止历史前进的脚步。

花晨月夕

花晨月夕