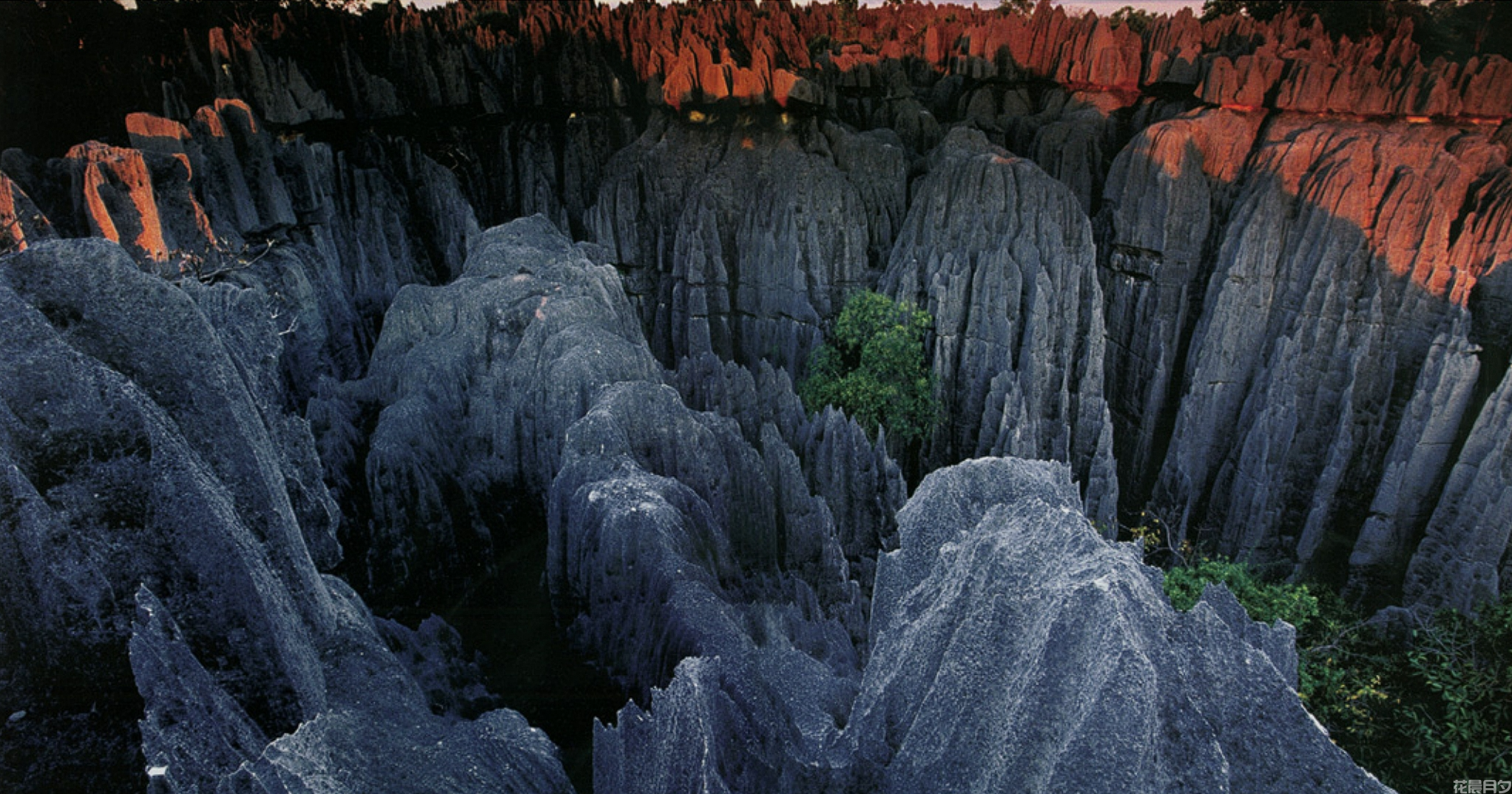

马达加斯加岛“磬吉”指的是马达加斯 加岛上的黥基·德·贝玛拉哈自然保 护区内的喀斯特地貌和石灰岩丘陵。黥 基·德·贝玛拉哈自然保护区,位于马达 加斯加首都塔那那利佛以西约 300 千米 处。黥基·德·贝玛拉哈自然保护区,面 积1520平方千米。它的东南有许多耸立在 河面上的巨大的岩石,有些岩石高达 300 米。“磬吉”是“动物不能生活的地方”的 意思。当地人称这些令人生畏的岩石为“磬 吉”,因为敲击时会发出破钟似的低沉声。

“磬吉”——喀斯特地貌

黥基·德·贝玛拉哈自然保护 区的绝大多数地区是由崎岖不平的 喀斯特石灰岩组成,是贝玛拉哈高 原的一部分。山丘东面是高出河谷 300~400 米的陡峭的贝玛拉哈山 崖,南北方向绵延几十千米。山丘 的西面是缓坡,整个西部地区形成 一个呈圆形丘状的高原,向西地形 坡度变小。北面是跌宕起伏的灰岩 小山,南面切割强烈的喀斯特地貌 使人很难接近。马南布卢河河谷的 北面处于保护区内,季节河和长流 河在高原上都向西流淌。位于高原 低处的青地区两侧有数不胜数的四 季喷泉。青地区是周围的重要水源地,尤其对于其西部的地区很重要。 在那 180 米高的石灰崖顶上有个与 世隔绝的世界,那里全是纸一样薄、 剃刀般锋利的尖峰,有些高达30米。 安卡拉那高原也是典型的喀斯特石 灰岩地貌。千万年来的大雨,平均每 年达 1800毫米,把岩石溶掉。岩石 松软部分被溶掉后,留下的尖锥、尖 柱和峰脊,往往被侵蚀成薄片。在石 灰岩层中有长满树木的峡谷。雨水 渗入安卡拉那的岩石缝,把岩石溶 成深洞。水中的石灰质在洞里沉积, 形成壮观的石笋和钟乳。流入石灰 岩隙缝而失去踪影的溪流,会在地下出现,在地道和洞窟中形成地下 河。格罗特德安德菲亚贝就是这样 的洞窟。有些较大的洞穴,顶部塌 落,底部长满植物,形成一小片一小片分开的原始树林,树林里栖息着不少动物。

喀斯特地貌中的动植物

自然保护区内的植被是典型的马 达加斯加西部的喀斯特地区植被类型。 干燥和密集的落叶林和广泛的人为造 成的稀树大草原随处可见。尽管人们 对其进行了一些研究(绝大多数研究 是在40年前完成的),但对植物群的了 解还是十分有限。许多物种都是这里所特有的。因为是石灰岩高地,所以 尽管这里降雨量多,植物还是不能获 得充足的水分。这里生长的植物大部 分是能在旱地生长的,包括黑檀木、野 香蕉、猴面包树,以及在岩石地区生 长的旱生芦荟等。著名的植物科有大 风子科、兰科、豆科、大戟科和桑科等。

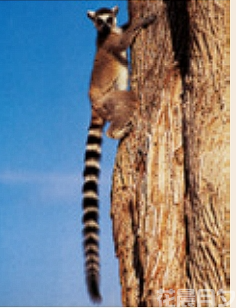

这里的动物群至今还没有被详细 地研究过。保护区是唯一的已知变色 龙存在的地区。这里记录在案的鸟类 有53种。保护区内还有一些濒危的特 级保护动物。在保护区外的贝库帕卡 附近还有关于马达加斯加猴生活的传 闻。其他重要的动物还有苍鹰、狐猴 等各个种属。

环尾狐猴

狐猴的种类包括环尾狐猴、冕狐 猴、黑狐猴、鼬狐猴、领狐猴和珍稀的 指狐猴等。虽然被称为狐猴,但狐猴并 不属于猴,而是一种较原始的灵长目 动物,主要生活在非洲的马达加斯加 岛。环尾狐猴是马达加斯加岛最常见 的灵长目动物。环尾狐猴又名节尾狐 猴,因具有黑白相间的长尾而得名。环 尾狐猴生活在疏林裸岩地带,喜群居、 地栖,善攀爬、跳跃,以树叶、花、果实、昆虫等为 食。环尾狐猴 不仅体型像 猫,而且还会 发出猫一样 的叫声。它们 用四肢走路, 大部分时间 在地面上,喜 打逗嬉戏。

对于黥基·德·贝玛拉哈自然保 护区的保护具有重要意义。由于保护 区面积广大,周围的人口压力较小,贝 玛拉哈保护区是马达加斯加西部单纯 的生物学意义上的保护区。

花晨月夕

花晨月夕